El autor del texto es Arthur Sackville-Marchmain, fundador de la editorial británica Lux Mundi. De entre los textos escritos sobre el infame affaire Libri por sus contemporáneos, es este el más largo que se conserva, y puesto que no ha sido reeditado desde 1938 nos hemos tomado la libertad de traducirlo para el público castellano-parlante. Dada su extensión pueden descargárselo también en pdf vía rapidshare. Helo aquí en su versión blog:

EL CONDE LIBRI.

Arthur Sackville-Marchmain.

(Traducción: Roberto Bartual)

A A.J.A. Symonds.

1.

Desde siempre me han gustado los libros. Gruesos, delgados, impresos en cuarto o en octavo, encuadernados en cuero o en rústica... Independientemente de su formato o contenido, todos me gustan mientras se cumpla una condición: que sean hermosos. La belleza de los libros, como la del ser humano, no apela a un solo sentido: la piel de la cubierta seduce al tacto, el olor de sus páginas puede devolvernos el recuerdo de tiempos pasados. Sin embargo, igual que un rostro hermoso, los libros entran en primer lugar por los ojos, y es debido a eso, que me apasiona la literatura ilustrada.

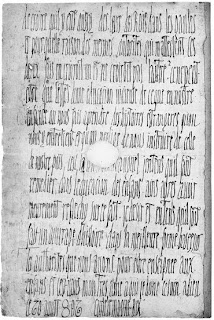

De adolescente coleccionaba libros con grabados, pero luego, en la universidad, descubrí los manuscritos y fue entonces cuando supe que quería ser editor. No hay dos manuscritos que alberguen en su interior la misma ilustración, lo cual siempre me ha fascinado, además del hecho de que, cada una de ellas, significara para su autor un paso más en el camino hacia la ceguera, sus ojos torturados noche tras noche por la luz del candil.

Los manuscritos tienen ese aura de objeto único a la que llamamos arte, pero también poseen un aura humana: la solemnidad de su caligrafía nos habla de la persona que los escribió, y por banal que sea el texto, la personalidad del copista se manifiesta en la forma de sus letras, como si las palabras, signifiquen lo que signifiquen, tuvieran por sí mismas la habilidad para pensar en blanco y negro. Sostener un manuscrito es algo más que tener un trozo de historia entre las manos, es como sostener el corazón latente de un ser humano desaparecido hace mucho tiempo.

Me incluyo entre esas personas que son capaces de amar un libro con tanta o más pasión que a un ser humano, hasta el punto de que el afecto que siento por ellos ha reemplazado, en ciertas ocasiones, mi inclinación por el sexo opuesto. Pero, afortunadamente, mi afición no ha resultado ser exagerada en exceso, pues no faltan quienes se han sepultado en vida entre estanterías para no separarse de sus compañeros de papel, y otros que han llegado incluso a matarse al no poder conseguir aquel volumen que tanto deseaban. Parecen casos extremos y ciertamente lo son; pero hay uno de ellos que los supera a todos, el caso de un hombre que destacó por su singularidad y por su afán de llegar más lejos que nadie en pos de los libros. Tan lejos que estuvo dispuesto a renunciar a la única cosa más valiosa que la vida. El honor.

Me estoy refiriendo, por supuesto, al conde Libri.

La historia está llena de nombres inverosímiles que al ser adquiridos por vía sanguínea o por cualquier otro método, deciden por sus dueños si no su destino, al menos sí su vocación. Ése fue el caso de Guglielmo Libri, cuyo único retrato, un daguerrotipo tomado a mediados del siglo XIX, nos presenta a este personaje con la mano izquierda inmovilizada sobre un libro. Sus dedos lo custodian con el mismo celo que un cuervo emplearía en defender una pieza brillante de bisutería; sus ojos, siempre alerta, miran en dirección a un posible intruso como advirtiéndole: “no des un paso más”. Acaso con tan estudiada pose deseó el conde que la posteridad supiera que estuvo dispuesto a todo por esos objetos tan íntimamente inscritos en su ser.

Su vida fue prueba de ello.

—Lo supe por su sonrisa cuando lo conocí en París —solía contar Frederic Madden cuando el nombre de Libri se puso en boca de toda Europa—. Me recibió de mala gana en la biblioteca de su apartamento. Era muy hosco con la gente que le hacía perder el tiempo, pero en cuanto me presenté como el Conservador Jefe del Departamento de Manuscritos del Museo Británico, ¡ah!, entonces se le iluminó la cara con una sonrisa de niño travieso.

Ése era el momento en que Madden solía captar la atención de sus invitados. Lo sé porque con el tiempo llegué a escucharle muchas veces esta misma historia. A los que ya la conocíamos, se nos escapaban unas risitas al llegar a esta parte; en cuanto al resto, bastaba que se hubiera mencionado el nombre de Libri para que girasen las cabezas con curiosidad.

—Por su aspecto se diría que no conocía ni el agua ni el jabón —proseguía Madden—. O, para el caso, los peines... Su cabeza parecía una piedra plana y el poco pelo que tenía lo llevaba revuelto, como si hubiera pasado todo el día enfrascado en sus libros. Aquella biblioteca no tendría más de cinco metros de ancho, pero los manuscritos de las estanterías llegaban hasta el techo. Ardía el fuego en la chimenea, y el calor, unido al olor a papel viejo, hacían que el ambiente fuera irrespirable. Libri percibió mi incomodidad, se disculpó y abrió una de las ventanas de doble marco que había entre las estanterías. Entonces me fijé en una cosa: Libri llevaba tapados los oídos con algodón, como para no sentir el aire fresco...

Redondeaba su descripción con dos o tres pinceladas más para completar el retrato entre gris y fósil que deseaba transmitir a su audiencia. Una vez terminado, abordaba sin más preámbulos el quid de la cuestión:

—Como estaba diciendo —continuaba Madden—, al verle sonreír, sospeché que quería algo de mí. Natural, pues en cuanto supo cuál era mi actividad profesional, vio en seguida la oportunidad de hacer un buen dinero, así que extrajo de un anaquel varios códices para mostrármelos. Ninguno de ellos era demasiado digno de atención, como tampoco el antífono que me enseñó después. Era un libro enorme y estaba colocado sobre un atril, pues su altura era incluso superior a la del propio conde. ¡Dios sabe cómo consiguió hacerse con él! Pero no negaré que era un hombre astuto, pues reservó el plato fuerte para el final: un Pentateuco del siglo VII, exquisitamente miniado. Estuve hojeándolo durante un buen rato y si lo que intentaba era despertar mi interés, desde luego que lo consiguió. Más de lo que él mismo hubiera deseado.

Puesto que a fuerza de tanto repetirla, Madden tenía su historia muy bien ensayada, aprovechaba este punto para hacer una pausa dramática, reforzándola siempre con una larga calada a su cigarro puro.

—Cuando acabé de examinar el libro, lo cerré y le miré a los ojos. Por su expresión resultaba evidente que estaba esperando que le hiciese una oferta, pero en lugar de darle una cifra, le dije lo siguiente: “Estoy francamente asombrado, señor Libri”, no le pasó desapercibido que, de repente, le hubiera rebajado el título, “francamente asombrado, pues, ¿sabe usted?, no hace más de dos meses vi este mismo manuscrito en la biblioteca de Tours”. Justo entonces empezó a bajarle una gota de sudor por la frente. El conde Libri me miró con nerviosismo, me arrebató el libro de las manos y contestó: “Oh, pero ¿cómo no se dio cuenta, querido Madden? Lo que usted vio en Tours no era más que una copia. Éste que tengo aquí es el original”.

En ese momento la audiencia solía prorrumpir en carcajadas.

—Perdóneme, pero no lo entiendo —le dije a Madden la primera vez que fui invitado a su drawing room—, ¿por qué se ríen?

—¿No ha oído hablar nunca del conde Libri? —me preguntó Madden extrañado.

—Es la primera noticia que tengo de él. Se trata de un seudónimo, ¿verdad?

—En absoluto, era su nombre real. Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja. Y lo más irónico de todo es que el conde Libri fue, precisamente, el mayor ladrón de libros que haya dado la historia.

«Durante ocho años aprovechó su puesto de inspector general de las bibliotecas de Francia para saquear los fondos que tenía a su cargo, no sólo por el mero afan de poseer libros bellos, sino también para venderlos. Pensó que precisamente por ser el inspector nadie se daría cuenta de ello. Se hizo fabulosamente rico. Hasta que topó conmigo, tomándome por otro incauto. Denuncié su robo del Pentateuco de Tours, y ahí acabó su carrera. En su tiempo fue un escándalo célebre y se habló mucho de ello en Londres, ya que el conde Libri y su esposa huyeron de la justicia francesa, refugiándose en nuestra ciudad. Es posible que usted no lo recuerde por ser tan joven...»

—Estoy empezando a introducirme en los círculos literarios y, sí, soy un poco nuevo en todo esto.

—¿A qué se dedica usted, si me permite la pregunta? —dijo Madden.

—Soy editor.

Madden asintió y emitió un murmullo de aprobación. Me rodeó los hombros con su brazo y me llevó a un rincón de la sala, donde nos sentamos en un par de butacas, alejados del resto de los invitados. Por aquel entonces estaba dando mis primeros pasos en el negocio de los libros, y le conté que recientemente había heredado una suma de dinero en ningún modo desdeñable que me había permitido fundar una casa editorial. Carecía, sin embargo, de los contactos suficientes para formar un buen catálogo de autores y por esa razón había empezado a frecuentar los cenáculos literarios. Su anécdota sobre el conde Libri había atrapado mi atención, ya que uno de mis deseos era publicar textos medievales inéditos.

—Ha dado entonces con el hombre adecuado. Ésa es precisamente mi especialidad.

—Lo he deducido de su rapidez al identificar el libro robado que le enseñó el conde Libri —dije—. Me gustaría que me contase algo más sobre este personaje.

—Por supuesto —respondió Madden—. Además, quizá pueda extraer de esta historia una moraleja muy útil. El mundo literario está lleno de personas que no son de fiar, hombres dispuestos a aprovecharse del dinero de gente como usted para hacer nombre y fortuna.

—¿Se refiere al conde Libri? —pregunté.

—Exacto.

—Por favor, cuénteme.

—Bueno, se sabe que nació en Florencia y que su familia pertenecía a la aristocracia, según dicen, aunque nadie sabe si su título de conde era legítimo, o si lo inventó más tarde para darse un aire pintoresco en el extranjero. Le admitieron en la Universidad de Pisa habiendo cumplido apenas trece años, y poco antes de licenciarse, a los diecisiete, publicó un artículo sobre la Teoría de Números que le granjeó la admiración del gran Friedrich Gauss.

»Aunque pueda parecer extraño, esa era la especialidad de Libri: las matemáticas. E incluso llegó a ejercer como profesor con un puesto vitalicio que le ofreció la universidad pocos años después de acabar sus estudios. Sin embargo, Libri era dado a las decisiones impulsivas, como más adelante probaría su infame carrera, y en cuanto el curso académico tocó a su fin, abandonó su puesto sin pensárselo dos veces. Esta decisión, que para otros hubiera sido un paso en falso, fue mucho más meditada de lo que en un principio pudiera parecer, pues Libri sabía que, dada su reputación, no se atreverían a retirarle ni la cátedra ni el sueldo. Y así fue. Aunque Libri no volvió a pisar un aula italiana, jamás dejó de cobrar sus honorarios como profesor.»

—El conde Libri siempre tuvo una vida fácil —dijo Madden, haciendo una pausa—, lo cual explica en buena medida lo que ocurrió después...

«En 1830 tuvo que irse de Italia con el rabo entre las piernas. Su gusto por lo excéntrico le había llevado a enredarse con los carbonarios en una conjura para obligar al Gran Duque de la Toscana a firmar una constitución liberal. Por supuesto, fueron descubiertos, y Libri huyó a Francia donde había hecho bastantes amigos dentro de la comunidad científica parisina, como Laplace, Ampère o Arago, quienes no dudaron en proporcionarle refugio. Este último incluso llegó a concederle una modesta asignación mensual, conmovido por la penuria económica que estaba pasando.

»Si Libri tenía un talento era el de convencer a sus amigos de que sus recursos económicos eran menores de lo que parecían y su intelecto mayor de lo que en realidad era. Por tanto, provocaba en ellos una mezcla de compasión y admiración que, a la larga, acabó convirtiéndose en la razón de su éxito social. El conde Libri destacaba en las soirées parisinas como una luciérnaga entre un grupo de grillos. Cuando ya tenía a todo el mundo fascinado con su charla ingeniosa y sus anécdotas sobre su pasado revolucionario, fingía ir a recoger la capa para retirarse a casa. Pero al llegar a la butaca donde la había dejado, de repente se acordaba de que bajo la capa se hallaba un manuscrito que había traído consigo. Inventaba cualquier excusa, como por ejemplo, que algún anticuario se había interesado por el libro esa misma tarde y que no le había dado tiempo a volver a casa para dejarlo después de enseñárselo. De este modo, Libri aprovechaba aquella feliz casualidad para entretener durante un rato más a los invitados, exhibiendo su manuscrito y consiguiendo así que guardasen de él un recuerdo más que grato, indeleble.

—Pero, ¡ay, amigo! Si a mí no me engañó con ese truco, tuvo que haber otros que también sospecharan de él —continuó Madden, haciendo gala de una modestia poco habitual en él.

«Con el tiempo, algunos de sus nuevos amigos dejaron de serlo. Arago, que había proporcionado a Libri un puesto de profesor asistente en la Sorbona, se distanció de él por razones desconocidas, y en poco tiempo se convirtió en su más acérrimo enemigo. Lo mismo ocurrió con otros colegas suyos, como por ejemplo el profesor Joseph Liouville, quien empezó a cuestionar públicamente el talento de Libri para las matemáticas, hasta el punto de que, en una sesión de la Académie des Sciences, le calificó de “farsante” por atribuir a Leonardo da Vinci la invención de los signos + y -.

»Quizá una acusación como ésta le pueda parecer trivial, y en otro contexto lo hubiera sido sin duda, pero hemos de considerar que, a estas alturas, casi todos los colegas universitarios de Libri estaban dispuestos a aprovechar cualquier excusa para deshacerse de él, pues no podían soportar más su afán de protagonismo, su arrogancia intelectual y, por encima de cualquier otra cosa, su inveterada inclinación a proclamar la superioridad de todo aquello que viniera de Italia.

»No nos olvidemos de que, al fin y al cabo, los “amigos” de Libri eran franceses, y no hay nada más francés que el chauvinismo.

»Y, sin embargo, todavía había quienes seguían abriendo sus puertas al conde Libri, incluso aunque llegara pidiendo trabajo o dinero, como era costumbre en él. François Guizot fue una de esas personas y de no haber sido por él... Bueno, de no haber sido por él, Libri quizá hubiera seguido siendo el mismo farsante desaliñado, pero al menos no hubiera sido víctima de la degradación moral en que cayó después.

»Desde 1840, Guizot actuaba como jefe de facto del gobierno francés, a la sombra del primer ministro del rey Luis Felipe. Hasta esferas tan altas llegaba el poder de fascinación que ejercía el conde Libri; es más, Guizot había sido testigo en su boda y cuando Libri empezó a caer profesionalmente en desgracia, fue él quien, en pago de aquel honor, lo rescató dándole un cargo público. El conde Libri había intentado sin éxito en dos ocasiones que le concedieran un puesto en la Biblioteca Real, aprovechando su creciente fama como coleccionista de manuscritos y connoisseur literario. Cuando Guizot accedió al poder, propuso la creación de una comisión para supervisar el catálogo de todos los manuscritos de las bibliotecas públicas francesas, y por supuesto, pensó en Libri para liderar dicha comisión. Éste no se lo pensó dos veces y aceptó el cargo de inspector general de bibliotecas.

»Fue entonces cuando el conde Libri empezó a robar.»

—En cierto modo lo comprendo —dijo Madden cruzando las piernas y apoyando la mano en el mentón con un gesto que, aun queriendo ser reflexivo, dejaba traslucir una cierta condescendencia—. Sólo si se ha trabajado en una biblioteca, como yo, puede uno entender lo que debió sentir Libri al verse, de la noche a la mañana, rodeado de tan hermosos volúmenes en Tours, Montpellier, Grenoble... allá donde quiera que fuese. Se lo digo por experiencia: hay que tener mucha sangre fría para resistirse a la tentación. En realidad, la culpa fue de Guizot por elegir a un italiano para ese trabajo. Fue como coger a un niño andrajoso y hambriento, y dejarlo solo dentro de una pastelería.

«Y, sin embargo, uno no puede robar libros a carrillos llenos, cogiendo lo primero que se le ponga a mano. Robar libros exige conocimientos muy especializados. Primero, es necesario saber distinguir los manuscritos que tienen valor de los que no lo tienen. Los códices son difíciles de transportar y más aún de esconder, por lo que no vale la pena arriesgarse por minucias. En segundo lugar, para poder encontrar con rapidez lo que uno busca, es muy importante conocer bien los sistemas de catalogación. Ésa era la especialidad del conde Libri y en ella se amparó para actuar con impunidad.

»Verá, los catálogos de antes no eran como los de ahora. Hace unos años impuse en el Museo Británico un ingenioso sistema de clasificación por fichas que permite tener siempre ordenado el catálogo sin que este orden se vea alterado por las nuevas adquisiciones. Pero en los tiempos de Libri, el catálogo era un simple libro.Según iban incorporándose nuevos fondos a la biblioteca, se anotaban los títulos en hojas sueltas por orden de adquisición. Nunca era posible tener un orden alfabético completo, pues cada título sólo pasaba a ocupar su lugar correcto en el catálogo cuando, cada cierto tiempo, se pasaban a limpio las hojas donde estaban anotadas las entradas. Por eso, la mayoría de las veces, localizar un libro dependía en buena medida de la memoria del bibliotecario. Si éste se olvidaba de la existencia de algún libro, buscarlo dentro del catálogo era tan difícil como hacerlo estantería por estantería.

»Libri se aprovechaba de esto para distraer manuscritos que, luego, nunca eran echados en falta. Cuando iba a “inspeccionar” una biblioteca, llevaba siempre consigo una capa de obsequioso vuelo con el interior forrado en piel para que no se notaran las formas del libro cuando lo deslizaba bajo el brazo. En otras ocasiones, cuando las circunstancias no se lo permitían, o cuando no le apetecía cargar con un libro entero, llegaba incluso a arrancar páginas de los códices. A Libri le bastaba con presentar al bibliotecario el documento que lo acreditaba como monsieur l'inspecteur général para que le dejaran trabajar a su antojo incluso de noche. Sólo la biblioteca de Auxerre se le resistió. Al bibliotecario debió parecerle sospechoso que Libri quisiera hacer su trabajo de noche, así que, muy amablemente, insistió en que un guardia permaneciera siempre a su lado para atender todas las necesidades de monsieur.

»A pesar de pequeños inconvenientes como ése, Libri fue ampliando poco a poco su propia biblioteca como una hormiga laboriosa, y a la vez que se nutría de nuevos ejemplares, iba aumentando su reputación. En cuestión de unos años empezó a ser reconocido como el bibliófilo más importante de toda Europa. Y habría seguido siéndolo si la avaricia no le hubiera hecho caer en el descuido. Al conde Libri no le bastaba con atesorar sus manuscritos en privado; como ya le he dicho, le encantaba enseñarlos en público. Pero no sólo eso, además se iba reservando los ejemplares más valiosos para destinarlos a la venta. La imprudencia de Libri llegó a ser tal, que incluso se atrevió a preparar cuidadísimos catálogos de los libros que vendía, especificando todas y cada una de sus características.

»El resto es historia. Ya le he contado cómo descubrí el juego de Libri aquella tarde de 1846 en la biblioteca de su casa de París. Aunque fue acusado informalmente, Libri siguió robando y vendiendo los frutos de sus cosechas con total impunidad, acaso sintiéndose protegido por su amigo Guizot. Pero cuando en 1848 se proclamó la Segunda República, la monarquía de Luis Felipe de Orléans se vino abajo y con ella, su gobierno. Guizot fue relevado de su cargo y en un cajón de su escritorio encontraron oculto el expediente delictivo del conde Libri. Alguien debió avisar a Libri de ello, y al día siguiente huyó con su esposa rumbo a Londres. Pero ¿cree que lo hicieron con las manos vacías? Nada de eso, los Libri llevaban consigo dieciséis cajones llenos de libros, valorados en veinticincomil francos.»

—Esto me lleva a pensar que quizá no fuera el dinero el único móvil de Libri. Al fin y al cabo, veinticincomil francos no es una cantidad tan grande —dijo Madden con una sarcástica mueca—. Tan sólo lo que gana un obrero francés en diecisiete años de trabajo, y eso si trabaja los siete días de la semana... Así que me gustaría romper una lanza en su favor creyendo que se dejó coger no tanto por la avaricia, sino porque en el fondo tenía un alma profundamente artística. Sí, sí: artística. ¿Porque qué es lo que desea un artista? La admiración del público; la fama, si quiere llamarlo así, pero una fama espiritual que se deriva de que el mundo reconozca que él, y sólo él, es el mejor en lo que hace. Es posible que después de haber oído todo lo que le he contado sobre el conde Libri, le juzgue usted con demasiada dureza; sin embargo, yo, que por mi profesión también tengo algo de artista, aunque lejos de justificarlo, comprendo los motivos de Libri bien en el fondo. Puede que el arte al que había decidido aplicarse, el latrocinio, fuera el más bajo de todos; pero, sin duda, era un arte para él. Quizá el único para el que tenía talento. Debió resultarle muy duro mantener en silencio sus obras maestras del disimulo. Sus mejores amigos eran bibliófilos como él, y el robo de libros tenía que ser, por fuerza, un tema recurrente de conversación. Imagínese cuál sería su sufrimiento al escuchar a sus amigos elogiar a Melchior Goldast, cuyo método favorito era guardarse hojas de manuscritos en el bolsillo del pantalón; o al pater Koriander, que siempre llevaba consigo un enorme libro hueco para esconder dentro los incunables que robaba. ¿Cómo no ponerse nervioso al oír tales panegíricos de sus ilustres predecesores? ¿Cómo resistir la tentación de contarle a sus amigos: “yo hice más y lo hice mejor”? Por eso necesitaba exhibirse. Por eso necesitaba presumir con sus catálogos de libros robados. Por eso necesitaba que lo descubrieran. Por eso cometió conmigo aquel descuido fatal. Para que todo el mundo supiera que, aunque nunca había sido un buen profesor ni tampoco un buen matemático, y ni siquiera una buena persona, al menos había logrado convertirse en el mejor ladrón de libros de todos los tiempos.

2.

Ésa era la historia del conde Libri tal y como me la contó Frederic Madden.

Como amante de los libros, igual que Madden, me resultaba fácil entender que Guglielmo Libri se hubiera dejado llevar por la fascinación que sentía por ellos. Después de todo, la belleza es el motivo que más crímenes ha justificado a lo largo de la historia; debido a lo cual, si se hubiera limitado a robar todos aquellos manuscritos, no me habría resultado muy difícil concebir una cierta simpatía por él. Lo que no podía entender era que se hubiese atrevido a vender la mayoría de ellos. Un crimen por motivos estéticos me resultaba razonable, pero no uno cometido por algo tan banal como el dinero.

Pero por aquel entonces yo era joven e idealista, y pensaba que toda la gente que vivía del negocio de los libros tenía unas motivaciones tan puras como las mías, hasta que Madden me puso sobre aviso con su historia. El conde Libri había quedado fuera de circulación, pero los cenáculos literarios estaban llenos de otros depredadores dispuestos a beneficiarse de la ingenuidad y la buena fe de los que empezábamos a asomarnos a este mundo. Madden me tendió una mano y se convirtió en mi hombre de confianza. Su habilidad para identificar el fraude me había impresionado. Durante casi seis años el conde Libri había vendido manuscritos robados sin despertar ni una sola sospecha. Los mejores coleccionistas de Francia tuvieron la oportunidad de examinar aquellos manuscritos, pero ninguno de ellos dudó por un momento de su origen. Sólo Madden. Así pues, busqué su ayuda en calidad de consejero, en cuanto decidí que ya era hora de empezar mi propia colección. Madden me puso en contacto con algunos anticuarios y en cuestión de un breve plazo de tiempo me convertí en el orgulloso propietario de un pequeño pero contundente lote de originales, incluyendo un hermosísimo códice florentino de las Cantigas de Nuestra Señora que contiene una de las primeras narraciones con viñetas de que se tiene noticia. Con el tiempo, aprendí a juzgar por cuenta propia la honestidad de los intermediarios y en uno de mis numeros viajes al Continente conocí a un marchante llamado Denis Vrain-Lucas que me vendió una pieza que durante mucho tiempo consideré la joya de mi corona: una carta escrita del puño y letra de la mismísima Juana de Arco.

Pero mi afición no se detuvo ahí. Poco después de mi primer encuentro con Madden, éste me comunicó una agradable noticia. Llevaba varios años dedicado al examen de un conjunto de manuscritos que se habían encontrado en la biblioteca Bodleian de Oxford. Entre ellos había identificado la única copia existente de un poema épico del siglo XIII titulado Lovelock the Dane. Varios editores se mostaban interesados en su publicación, y aunque Madden estaba deseoso de compartir su descubrimiento con los lectores, prefería ceder los derechos a alguien que fuese tan apasionado por los manuscritos medievales como él. Yo fui el elegido. En cuestión de un año, mi casa sacó a la venta una lujosísima edición facsímil de Lovelock the Dane, acompañada de una traducción al inglés moderno, que convirtió a Frederic Madden en una pequeña celebridad, al menos durante un tiempo.

En cuanto al conde Libri, mi interés por él se prolongó más allá de mi encuentro con Madden. Leí varios artículos que se habían publicado en Inglaterra y algunos documentos relacionados con su proceso, pero puesto que todos ellos venían a confirmar la historia que contaba mi amigo (añadiendo algún que otro detalle, eso sí) rápidamente fui olvidándome de este personaje sobre el que, al parecer, no quedaba mucho más que decir. Durante largo tiempo no volví a pensar en él, hasta que en febrero de 1870 ocurrió algo que me hizo contemplar al conde Libri, o mejor dicho, a Frederic Madden, bajo una luz muy diferente.

El intolerable clima de las islas británicas y un fallido intento de matrimonio me obligaron a huir a Cannes en la fecha antes mencionada, donde me instalé hasta la llegada del verano para curar mi alma con la mejor medicina: el aire puro de la costa y el buen marisco. Solicité el ingreso en un club gastronómico para matar el tiempo y, con motivo de mi cena de bienvenida, redacté una breve ponencia sobre el hurto literario. El conde Libri había fallecido un año antes y, por lo tanto, volvía a ser noticia. Supuse, por otro lado, que el tema sería del agrado de los miembros del club, ya que un buen número de ellos eran escritores. Sólo a uno pareció desagradarle mi composición. Desde el otro extremo de la mesa sus muecas de disgusto respondían en silencio cada una de mis menciones al conde Libri. Cuando terminé mi discurso y regresé a mi asiento, el caballero que estaba sentado a mi izquierda me reveló la identidad de aquel hombre. Se trataba nada menos que de Prosper Mérimée.

¡Qué coincidencia más desafortunada! Prosper Mérimée había sido uno de los mejores amigos del conde Libri y una de las pocas personas que nunca se apartaron de su lado. Aunque hasta el momento nunca había visto una imagen suya, el papel de Mérimée en el affaire Libri me era conocido por los artículos que había leído sobre el tema. A pesar de las contundentes pruebas en su contra, Mérimée siempre había creído en la inocencia de Libri, o al menos había actuado como si lo hiciera. Tanto es así que se atrevió a arriesgar su buen nombre intercediendo por él ante el tribunal, y lo hizo con tal vehemencia que le costó una pena de dos semanas de cárcel. En cuanto salió de entre rejas, Mérimée siguió defendiendo a su amigo, aunque con más suerte en esta ocasión. Consiguió que se nombrara una nueva comisión investigadora compuesta por miembros más favorables hacia su causa, entre ellos Sainte-Beuve. Éste se mostró a favor de rehabilitar a Libri a condición de que devolviese algunos de los manuscritos que todavía obraban en su poder. Pero cuando todo parecía estar a punto de resolverse, Libri envió una carta a Mérimée diciendo que se negaba: los manuscritos no saldrían de su casa de Londres. Aunque lo único que podía deducirse de tal descaro era su culpabilidad, Mérimée, en contra del sentido común más básico, siguió defendiéndolo. Como miembro del Senado, siempre que se le presentaba la oportunidad, sacaba a colación el caso Libri en las reuniones del pleno para recordar a sus señorías la deuda que la justicia francesa tenía pendiente con su amigo. Fue tan insistente que hasta el propio Libri se acabó cansando y le pidió que, por favor, abandonara su causa.

Pero aun así, Mérimée siguió defendiéndolo.

Lo cual sólo podía significar dos cosas. O bien que era un estúpido, o bien que era un bribón. Estúpido no podía serlo, a juzgar por sus novelas y por su reconocido prestigio intelectual; en cuanto a su posible complicidad con Libri... si Mérimée hubiera estado implicado en los robos, lo último que hubiera hecho habría sido exponerse defendiendo en público a su compinche. No, tenía que haber otra razón para la absurda fidelidad de Mérimée. No podía tratarse de simple amistad. Tal vez su “amigo” le había obligado a defenderle por alguna razón que se me escapaba.

Fuera cual fuese la razón, lo extraño del asunto era que ya no tenía por qué seguir haciéndolo. Libri había muerto. ¿Por qué había mostrado, entonces, tal desagrado ante mi discurso? Me moría de ganas por averiguarlo, así que, cuando acabamos los postres y pasamos al salón de café, me acerqué a Mérimée con el pretexto de presentarle mis disculpas, pero con la secreta intención de sonsacarle sobre su relación con Libri.

Prosper Mérimée se encontraba enfermo de los pulmones, y por esa razón llevaba viviendo en Cannes desde hacía algunos años. Al aproximarme a su mesa, comprobé los estragos que el asma había producido en su rostro. Me presenté y, en un primer momento, hizo gesto de no querer aceptar mi aparente arrepentimiento, pero en cuanto nombré a Madden como único responsable de la versión que conocía de los hechos, me pidió que me sentara con él.

—¿Así que Frederic Madden descubrió que aquel Pentateuco de Tours era robado?

—Eso es lo que dijo —contesté.

—¿Y usted le creyó?

—No tengo motivos para no hacerlo.

—Le voy a contar una cosa. Cuando Madden regresó a Londres después de visitar a Libri en París, llevaba consigo dos libros. Una copia manuscrita de la Divina Comedia y otra del Corteggiano de Castiglione. ¿Sabe quién le dio esos libros?

No tuve que pensar mucho antes de responder:

—¿El conde Libri?

—Exacto. Se los regaló él.

—¿Y los aceptó aun sabiendo que...?

—¿Que el manuscrito de Tours era robado? Ah, pero es que Madden no lo sabía.

—Entonces, ¿su historia es falsa?

—Por supuesto. No quería que le tomasen por ingenuo.

Me quedé en silencio. Nunca había puesto en tela de juicio las dotes profesionales de mi amigo; y sin embargo, ahora, al escuchar la voz serena de Prosper Mérimée, empecé a dudar.

—Mire usted, no es que ese manuscrito fuera robado y Madden no se diese cuenta. Es que Libri nunca le enseñó a Madden el Pentateuco. Fue a mí a quien se lo enseñó. Yo le conté a Madden la anécdota y él se la apropió.

—¿Es cierto eso?

—La verdad depende de quien la cuente. Yo le puedo contar mi versión. La primera vez que vi al conde Libri fue en casa de François Guizot. Me lo presentaron y fue allí donde me mostró el Pentateuco. Al verlo, efectivamente, pensé que lo había robado, pues había visto con mis propios ojos ese mismo volumen en la biblioteca de Tours, y así se lo dije. Libri me contestó que lo que había en Tours era una copia. ¿Y sabe qué?

Me encogí de hombros.

—Que tenía razón.

No quería ser descortés y tuve que esforzarme por no reír. Era él quien parecía un ingenuo ahora.

—Veo que no me cree —dijo Mérimée con una sonrisa—. Pero la verdad es ésa. El autor del manuscrito original era un monje del monasterio de Montecassino, en Italia, y formaba parte de las escasas pertenencias personales de San Benito. Unos seiscientos años más tarde, en el siglo XIII, la orden benedictina prestó ese manuscrito al monasterio de Tours autorizándoles a hacer una copia. ¿Lo entiende ahora? El Pentateuco que poseía Libri era el original italiano. Yo había visto con mis propios ojos el ejemplar de Tours y al examinar de cerca el de Libri pude constatar las diferencias que había entre ambos.

Mérimée me contó que el copista de Tours había omitido en su Pentateuco las glosas en rojo que figuraban en el original y que, además, sus páginas eran de papel, lo cual demostraba que no podía ser tan antiguo, ya que en el siglo VII, fecha del manuscrito original, lo característico es que fueran de pergamino, como las del ejemplar de Libri. Mérimée añadió algunas pruebas más que daban la razón a Libri y, a modo de resumen, dijo al acabar:

—No hay nada de lo que extrañarse, Madden no es el único experto incapaz de distinguir entre un original y una copia.

Al oír esto, me vino a la cabeza la edición de Lovelock the Dane que había hecho Madden para mí y me entró un escalofrío...

—Los escritores somos, por definición, unos mentirosos. Nunca se fie de lo que le cuente un escritor. La acusación contra el conde Libri nada tuvo que ver con Madden. O más bien sí, pero muy a su pesar. Como le he dicho antes, el conde Libri le regaló dos libros a Madden. Libri era un hombre de negocios y pensó que un informe favorable de Madden en calidad de Conservador del Departamento de Manuscritos del Museo Británico le ayudaría a cerrar una venta que esperaba hacerle a Lord Ashburnham. Sin la intervención de Madden es probable que aquella transacción jamás se hubiera llevado a cabo, pero la venta se cerró y eso fue el principio de todo. Cuando se descubrió que Libri había vendido a Lord Ashburnham manuscritos por valor de ocho mil libras, se despertaron las sospechas. Madden tuvo suerte, pues nunca se hizo pública su mediación. Por eso calló lo de los manuscritos que le había regalado Libri. Luego, para evitar sospechas, intentó convencer a todo el mundo de que él siempre había sabido que Libri era un ladrón.

—Para evitar sospechas y también para sacar un beneficio —intervine.

—Si usted lo dice. Seguro que lo conoce mejor que yo —Mérimée hizo una pausa y, después, prosiguió—. ¿Quiere saber la verdadera historia del conde Libri? Aunque me temo que le va a decepcionar.

—¿Y eso por qué?

—Porque, al contrario de lo que le contó Madden, Libri era totalmente inocente de los cargos que se le imputaban.

—La verdad es que no sé qué pensar.

—Ninguno de los libros que vendió eran robados —me explicó Mérimée—. El conde Libri fue el coleccionista más honesto que jamás haya conocido, solo él era capaz de devolver libros que otros habían sustraído. Lo explicaré lo que ocurrió. El conde Libri se había labrado la enemistad de buena parte de la Académie des Sciences, y probablemente fueron sus antiguos colegas de esta institución los que tiraron de los hilos adecuados para iniciar la denuncia. Aprovecharon el affaire Ashburnham como excusa para justificar sus falsos alegatos. Su argumento era que una venta tan voluminosa sólo podía provenir de un robo. Pero si se hubieran molestado en conocer mejor a monsieur Libri...

Al contrario que Madden, Mérimée le cambió el título sin la intención de menospreciarlo; es más, puede que incluso lo hiciera de forma inconsciente al ablandarse con el recuerdo.

—Si se hubieran molestado en conocerlo... Pero si le cuento cómo era en realidad monsieur Libri usted también me creerá —dijo el viejo escritor ya un poco más animado—. Mi primer encuentro con él tuvo lugar en 1832. Es decir, mucho antes de que mi amigo Guizot le ofreciera el cargo de inspector general, y ya en aquel entonces monsieur Libri tenía una enorme biblioteca. Y si sólo hubiera sido la biblioteca... ¡tenía libros hasta debajo de la cama! Ocho mil libras no hubieran sido suficientes para pagar ni una cuarta parte de los volúmenes que poseía antes de haber siquiera tenido la oportunidad de cometer los actos que se le imputaban. Y, sin embargo, sus enemigos seguían afirmando que esos libros eran robados. Como ve, la acusación contra Libri estaba basada en un silogismo totalmente descabellado. Si François pierde un perro y Louis vende un gato, entonces Louis le ha robado el perro a François. Absurdo, ¿no cree?

—Pero el caso es que empezó a vender libros después de haber aceptado el cargo...

—Libri no robó ningún libro. Le contaré lo que sé de él.

Después de una pausa, Mérimée empezó su relato:

«Durante mucho tiempo, monsieur Libri y yo fuimos amigos muy cercanos. Como ya le he dicho, fue François Guizot quien nos presentó y, a través de mí, Libri conoció a su esposa, una mujer que, como él, poseía (y todavía posee) un nombre extraordinario, Mélanie Double.»

Al mencionar a la esposa de Libri recordé que, según los rumores, Mérimée había tenido un flirt con ella mucho tiempo antes de conocer a su amigo, cosa que me quedó confirmada por el silencio meditabundo en que se sumió al llegar a este punto.

«No me precio de ser un gran conocedor del alma femenina, como ya sabrá por mis novelas», continuó, «pero me atrevería a decir, sin lugar a dudas, que madame Libri amaba a su marido incondicionalmente y que sin el apoyo que ella le brindó, Libri hubiera sucumbido mucho antes bajo el empuje de sus enemigos.

»Monsieur Libri siempre tuvo que soportar grandes injusticias por causa de su origen italiano. Verá, la universidad funciona de un modo extraño. En ella no se fomenta la verdadera cultura, sino la especialización. Aunque pretendan lo contrario, el conocimiento de la mayoría de los académicos se limita al campo en que realizan sus investigaciones. Sin embargo, cualquiera que haya pasado cuatro o cinco años dedicado a escribir sobre, por ejemplo, la Teoría de Números, deseará que todos sus compañeros sepan reconocer el mérito de su esfuerzo. El problema es que sólo habrá dos o tres personas realmente cualificadas para juzgar su trabajo. El resto jamás leerá sus artículos, aunque eso no será obstáculo para que opinen sobre su calidad, por la sencilla razón de que ellos también quieren que su talento sea apreciado por el mayor número de colegas. El resultado de todo esto es que el trabajo académico se juzga a corto plazo no por la calidad del mismo, sino por las simpatías que despierta su autor. La veracidad de sus resultados es algo que no tiene ninguna importancia. Los académicos halagan los trabajos de otros académicos, con la esperanza de que, en el futuro, estos últimos correspondan a los primeros de la misma manera, indepedientemente de su capacidad para formarse un buen juicio crítico.

»Sin embargo, el amor que monsieur Libri sentía por la verdad, le impidió desde el principio entrar en ese juego. Lo cierto del asunto es esto: Libri había publicado una Historia de las Ciencias Matemáticas en Italia, basándose en cientos de manuscritos que poseía. En su libro hablaba de los viajes de Marco Polo, de la invención de los anteojos, del descubrimiento de la circulación de la sangre por parte de Da Vinci, de la geometría de Fibonacci, de Galileo y Giovanni Branca, a quienes debemos el motor de vapor mucho antes de que James Watt se lo atribuyese... El único error de Libri fue manifestar sus descubrimientos con la arrogancia propia de quienes, desesperados por encontrarse dentro de un sistema servil, intentan oponerse a él con el arma de la verdad. Desgraciadamente la verdad de Libri no podía ser aceptada por sus colegas. Todos sus descubrimientos provenían de un solo lugar: Italia. Libri no podía regresar a su país y se había impuesto la misión de honrarlo en la distancia, así que su manera de hacerlo fue informar al mundo de las gloriosas conquistas científicas de sus conciudadanos, sin contar con que tanto la Académie des Sciencies como la Sorbona han sido siempre instituciones patrióticas. Liouville, Arago y todos aquellos colegasque decían ser sus amigos criticaban constantemente sus hallazgos. Pero ¿con qué derecho se atrevían a juzgar su talento cuando ellos mismos dedicaban plenos enteros de la Académie al problema de las lluvias de sapos?

»Cuando se supo de la compra de Ashburnham, la Académie vio la oportunidad de dejar a Libri en evidencia de una vez y para siempre. Y no la desaprovecharon. La École des Chartes elaboró una lista de los libros que supuestamente había robado. Casi todos ellos eran manuscritos en latín que, efectivamente, Libri había vendido a coleccionistas privados. Libri aseguraba que sus manuscritos eran de origen italiano, como aquel Pentateuco, pero nadie le creyó. ¡Qué gran ironía! De nuevo le ponían en la picota por defender los tesoros de su país.»

Al oír esto recordé algunos de los títulos que, al parecer, había robado Libri. Largo tiempo atrás había hojeado su acta de acusación y, en efecto, en el inventario de volúmenes robados apenas había algún título francés. Casi todos eran italianos o latinos. Lo cual, por supuesto, no probaba nada, puesto que las bibliotecas francesas también tenían manuscritos italianos y latinos en sus fondos, y así se lo dije a Mérimée.

—Tiene usted razón —respondió—. Y es posible que alguno de los manuscritos que le reclamaban a Libri hubiera pertenecido realmente al catálogo de alguna biblioteca. Pero la cuestión es ésta: el sistema de control de las bibliotecas francesas era totalmente caótico, por eso precisamente se le dio a Libri el puesto de inspector. Cualquiera podía entrar en ellas y salir cargado de libros debajo del brazo. De hecho, eso es lo que ocurría: los propios bibliotecarios ocultaban las ausencias del catálogo y los ladrones vendían los manuscritos a las librerías. Todas ellas estaban plagadas de manuscritos robados. Usted, yo, cualquiera que haya sido cliente de cualquier librería de Francia puede ser, sin saberlo, tan culpable de tener un manuscrito robado en su casa como lo fue monsieur Libri.

»Como ve, las acusaciones contra él carecían de fundamento, pero monsieur y madame Libri sufrían tal presión que decidieron marcharse a Inglaterra. Mientras tanto, en París, se formó un tribunal y fue juzgado in absentia. Sus únicos defensores fuimos Guizot y yo. Luché por él de la mejor forma que pude: con mi pluma. Conseguí que la Revue des Deux Mondes me publicara un artículo en el que explicaba la verdad sobre el caso, poniendo de manifiesto la vaguedad de las acusaciones y la mala fe de quienes las habían urdido. No sirvió para nada. Libri fue sentenciado a diez años, pero como no se encontraba en suelo francés, no pudo complir la condena. Yo, en cambio, corrí peor suerte. Aunque mi intención no había sido la de desprestigiar a los tribunales franceses, el ministro se sintió agraviado por mi artículo y me impusieron una pena por desacato. Monsieur Libri quiso pagarme la fianza desde Londres, pero yo me negué y fui a la cárcel.»

—Aunque sea verdad lo que dice —interrumpí a Mérimée—, lo que no entiendo es por qué, años más tarde, Libri le pidió que dejase de defenderlo. Si era inocente ¿por qué renunciar a que sus amigos intercedieran por él?

—Veo que se ha informado bien —dijo Mérimée sopesándome con la mirada—. La respuesta es sencilla. Monsieur Libri me rogó que abandonase su defensa porque no quería que siguiese exponiendo mi nombre al escarnio público. ¿Para qué insistir en ello si sus enemigos habían decidido de antemano que era culpable?

—Entonces ¿por qué desoyó su súplica y siguió luchando por él?

—No lo hice por él. Libri no era el único que tenía que soportar aquella mancha en su apellido.

—Lo hizo por madame Libri —deduje.

—¿Lo entiende ahora?

Asentí en silencio y le manifesté de nuevo mis disculpas (esta vez sinceramente) por todas las calumnias que había vertido en mi discurso contra el conde Libri.

—No tiene por qué disculparse. Después de todo, fue usted víctima de un engaño.

Y tanto, pensé. Tras haber escuchado la historia de Mérimée me di cuenta del alcance de las mentiras de Madden. Le conté a Mérimée cómo utilizaba su anécdota del Pentateuco en los círculos literarios para presumir de su talento. Sin ir más lejos, yo mismo había caído en la trampa. Si había mentido sobre el Pentateuco, era posible que también fuese falsa la historia del manuscrito que decía haber encontrado en Oxford. Y yo había editado ese manuscrito. Me lamenté de lo difícil que era encontrar una sola persona honrada dentro de un mundo tan lleno de dobleces como el de la bibliofilia, y le expresé a Mérimée el consuelo que sentía al haber conocido a alguien veraz y digno de confianza como él. Para cambiar de tema, y una vez zanjado el asunto del conde Libri, le pregunté si podía ayudarme en una pequeña cuestión. Mi decepción amorosa no había sido lo único que me había traído a Francia, sino también otra pasión de un tipo muy diferente: quería hacer algunas adquisiciones de manuscritos. Conocía a un marchante en París, pero al pasar por allí de camino a Cannes me había sido imposible localizarlo. Un bibliófilo tan experimentado como Mérimée tenía que conocerlo y, en tal caso, quizá pudiera facilitarme su nueva dirección, y si esto no era posible, recomendarme algún otro marchante de confianza.

—¿Cuál es el nombre de ese marchante parisino?

—Denis Vrain-Lucas.

De repente, a Mérimée le acometió un ataque de tos y se vio forzado permanecer en silencio. Esperé pacientemente a que se le pasara.

—Ya lo entiendo —prosiguió cuando logró contener el ataque—. Es usted periodista. No se ha creído nada de lo que le he contado, ¿verdad?

—¿Periodista? —contesté, tan alarmado ante el incoherente giro que había tomado la conversación, que empecé a pensar si Mérimée no era víctima de la senilidad—. Soy editor, como ya le he dicho. Tome mi tarjeta.

Mérimée se me quedó mirando durante un buen rato, como intentando adivinar mis intenciones antes de decidirse a recoger la tarjeta de mi mano. Cuando lo hizo, la examinó concienzudamente y me miró con fijeza.

—Y ahora, por favor, váyase —dijo introduciéndose la tarjeta en el bolsillo del chaleco—. No tengo nada más que añadir.

3.

No volví a coincidir con Prosper Mérimée ni en mis paseos por el bulevar de la Croisette ni en el club gastronómico. Al preguntar por él en el club, averigüé que apenas salía ya de casa, pues su enfermedad estaba muy avanzada y, además, sufría cambios de humor repentinos, lo cual podía explicar la forma tan brusca e incoherente que tuvo de apartarme al final de aquella velada. Todo el mundo respetaba a Prosper Mérimée y le tenía por un hombre sincero, incapaz de mentir en beneficio propio. Su versión del affaire Libri era de sobras conocida entre el pequeño nucleo de escritores que se daba cita en las tertulias de la ciudad y, por lo general, la tomaban como cierta, no tanto por lo convincente que resultara, sino por la simpatía que despertaba el escritor. En realidad, a nadie le importaba ya si el conde Libri era culpable o no; aquellos hechos habían ocurrido hacía más de veinte años y sólo la insistencia de Mérimée había mantenido abierto el caso. Eso y el hecho de que hubiera ido a la cárcel por su viejo amigo despertaba la admiración entre quienes lo conocían y nadie estaba dispuesto a poner en duda las palabras de alguien de una categoría humana tan grande como la suya. De este modo quedó zanjada para mí la historia del conde Libri, al menos de momento.

Con la llegada del verano, regresé a Londres y nuevas preocupaciones se apoderaron de mí. No podía olvidar lo que Mérimée me había contado sobre Frederic Madden, dejando en evidencia su ineptitud como experto en manuscritos medievales. Llegué a convencerme de que Madden me había mentido también con respecto a Lovelock the Dane, o en el mejor de los casos, que se había equivocado. El asunto estaba claro: él me había proporcionado el manuscrito y yo lo había editado. Pero ¿se trataba, como él me había asegurado, de un texto valioso, escrito e ilustrado íntegramente en el siglo XIII? ¿O era, por el contrario, un refundido posterior, redactado en plena decadencia del arte amanuense? Con frecuencia, el tiempo hacía estragos en los textos antiguos, los cuales llegaban a las puertas de la era de la imprenta en un estado defectuoso e incompleto. Algunos monjes reemplazaban los fragmentos que se habían perdido por invenciones fruto de su propia imaginación, escritas a imitación del estilo original. ¿Era éste el caso de mi Lovelock the Dane? Largas noches pasé contemplando el libro que había editado, hasta el punto de no poder plantar mis ojos sobre él sin que me asaltara una terrible ansiedad. Ya conocen la historia, el romance de Lovelock the Dane describe la epopeya del joven heredero de una tribu sajona que, traicionado por sus guardianes, es abandonado a su suerte en un viejo bote navegando a la deriva. La corriente acaba depositando el bote en las playas de Kent y, con el tiempo, Lovelock se convierte en rey de una buena parte de Inglaterra. Por hermoso que a los lectores les hubiera parecido mi libro, ¿quién me podía confirmar que esa inocente tristeza que el niño Lovelock exhibía en sus ilustraciones era auténtica? Por lo que sabía podían no ser obra de la hábil pluma de un amanuense del siglo XIII. Su aura había desaparecido por completo para mí.

Era necesario que ajustase cuentas con Frederic Madden. Al poco de mi llegada pensé en denunciarlo públicamente en su propia tertulia, contándole a todo el mundo la verdad sobre la anécdota del manuscrito de Tours. Luego, pensé en las consecuencias que esto acarrearía sobre mí. Si el mundillo literario descubría que Madden era un fraude, la credibilidad de mi editorial se vería gravemente dañada y era probable que mi nombre se convirtiese en el hazmerreír de todo Londres. En cualquier caso tampoco tenía pruebas de que el texto de Lovelock the Dane datara de una fecha posterior al siglo XIII. El que Madden hubiese mentido sobre el Pentateuco de Tours no quería decir que con Lovelock no hubiese dado en el clavo. En cualquiera de los casos, lo que más me convenía era correr un tupido velo sobre el asunto y aunque hablé a algunos amigos sobre mi encuentro con Mérimée, evité mencionar lo que me había contado sobre Madden. Si me quedaba alguna duda sobre lo que debía hacer, la cuestión quedó decidida en septiembre, pues entonces supe que la Reina estaba dispuesta a conceder la Orden del Imperio Británico a mi editorial por la valiosa contribución que había hecho al corpus literario del Imperio. Ya no tenía vuelta atrás.

Ante la insistencia de mis amigos, unos días más tarde organicé en mi casa una pequeña celebración, la cual presidí ocultando lo mejor que pude la vergüenza que sentía al saber que mi mérito era, cuanto menos, dudoso. Asistieron algunos de mis colegas más íntimos, entre los que, desde mi regreso, ya no se encontraba Frederic Madden. Fue allí, en mi propio salón, donde me enteré de la muerte de Prosper Mérimée. Robert Bulwer-Lytton mencionó el suceso: el escritor francés acababa de fallecer en Cannes víctima de su enfermedad pulmonar.

—Llegaste a conocerlo, ¿no es así? —me preguntó Bulwer-Lytton.

Respondí afirmativamente. Viendo que mis amigos se interesaban por Mérimée, y puesto que estaban familiarizados con la historia del conde Libri, les hice un breve resumen de lo que el escritor francés me había contado sobre él, saltándome una vez más la parte relacionada con Madden.

—Pobre Mérimée—dijo Bulwer-Lytton cuando acabé mi historia—. Pasó los veinte últimos años de su vida entregado con tanto fervor a su causa que fue incapaz de abrir los ojos a la verdad. ¡Cómo nos engañamos para soportar la futilidad de nuestros sudores!

—Quién sabe... —intervine—. Los argumentos que me dio no parecían nada descabellados. Es posible que, después de todo, Libri fuera inocente. Siempre actuó de forma honorable, y si renunció a que lo defendieran no fue porque se supiera culpable, sino para proteger el buen nombre de su amigo.

—No dudo que Mérimée estuviera diciendo la verdad. O al menos, la verdad en la que él creía. Pero que Libri fuera honorable... Siento decepcionarte, pero acaba de demostrarse precisamente lo contrario. ¿No has leído el último número de la Revue des Deux Mondes? Incluye una historia muy curiosa sobre un tal Michel Chasles que ha arrojado una nueva luz sobre el caso Libri.

—¿Michel Chasles?

—Fue el sucesor del conde Libri como Inspector General de las Bibliotecas de Francia —explicó Bulwer-Lytton—. Es matemático, como él. Hombre de gran reputación. Miembro de la Académie des Sciencies y condecorado con la Legión de Honor. Se decía de él que poseía el espíritu más lúcido y la imaginación más disciplinada de su época, y un sentido crítico casi cercano a la clarividencia. Debía su fama a un estudio titulado La transformación del círculo en elipse que causó furor en el mundo de las matemáticas y que le hizo merecedor del puesto que Libri había dejado vacante. Él se ocupó del catálogo que Libri había saqueado hasta que este febrero pasado, más o menos hacia la fecha en que coincidiste con Mérimée, fue destituido de su cargo.

—¿Qué fue lo que ocurrió?

—La historia se remonta a sus días como Inspector General —prosiguió Bulwer-Lytton—. Una tarde llamó a su puerta un hombre de pequeña estatura, ya en su cuarentena, que decía acudir a él en busca de consejo. Sus exquisitos modales rayaban la dulzura y el brillo de inteligencia de sus ojos persuadieron a Chasles para concederle unos minutos de atención. El hombre le confesó que era hijo de un jornalero y que, por lo tanto, su educación había sido prácticamente autodidacta. Siendo muy joven había entrado al servicio de un abogado de Châteaudun, un pueblo cercano a su lugar de nacimiento, donde gracias a su carácter aplicado ejerció como copista de escritos jurídicos. Tanta fue su dedicación al trabajo que consiguió ahorrar un cierto dinero que le permitió, llegado el momento, viajar por Europa en busca de esa instrucción que le faltaba. Sentía una pasión incontenible por los manuscritos antiguos. Cuando acudió a Chasles, hacía ya tres años que estaba de vuelta en Francia y la fortuna le había hecho entrar en contacto con una antigua y noble familia, los Boisjourdain. La consulta que quería hacerle a Chasles tenía que ver con este encuentro. Acababa de gastar sus últimos ahorros en un lote de viejos documentos que habían pertenecido a esta familia. Por lo visto se trataba de un conjunto de cartas que, al estallar la Revolución, habían sido enviadas a la ciudad de Baltimore con el fin de salvaguardarlas de la quema. Pasado el tiempo, los Boisjourdain solicitaron su devolución, pero el barco que las tenía que traer de vuelta acabó naufragando cerca de Cherburgo y aunque las cartas fueron rescatadas, la mayor parte de ellas habían quedado en un estado casi ilegible después de ser extraídas del agua. Debido a esto, los herederos estaban dispuestos a cederlas por un precio ridículo. El hombre había pensado en comprarlas, pero no estaba seguro del valor de dichas cartas y además tampoco disponía de fondos suficientes, por lo que había adquirido tan sólo un pequeño lote con vistas a someterlo al escrutinio de un experto en la materia antes de decicirse a adquirir el resto. Ése era, en resumen, el motivo de su visita. Chasles accedió de buena gana a examinar las cartas y, acto seguido, el hombre extendió sobre su escritorio una muestra de los documentos que había comprado.

«El Inspector General se puso los anteojos y empezó a escrutar las cartas. Según iba recorriendo las partes del texto que aún se podían leer, la expresión de su semblante fue cambiando de una inicial apatía profesional a la incredulidad, hasta alcanzar finalmente la euforia.

»—Pero ¿es usted consciente de lo que tiene aquí? —exclamó—. Son cartas de Pascal dirigidas a Robe Boyle.

»—¿Robert Boileau?

»—Robe Boyle. Un químico inglés. Estas cartas son prueba irrefutable de que muchos de los descubrimientos que atribuimos a Newton fueron en realidad obra de Pascal. Fíjese, esta carta es de 1648, ¡y ya habla en ella de las leyes de atracción! ¡Veinte años antes de que Newton lo hiciera!

»—Entonces ¿tienen valor?

»—¿Que si tienen valor? ¡Le compro todas!

»En su siguiente visita, el hombre le trajo el resto de cartas que había obtenido de los Boisjourdain. A Chasles le daba vueltas la cabeza. Entre ellas había cartas de Cassini, de Galileo, de Huyghens, de Leibnitz, de Antoine de L'Hôpital, de Bernouilli, etc. Lo que en ellas se decía obligaba a replantearse por entero la historia de las matemáticas. Ponían en entredicho el origen de importantes aspectos de la teoría del cálculo diferencial y de la teoría del movimiento concreto, aspectos cuyo mérito había que atribuir ahora a matemáticos franceses, a la luz de aquellos documentos. Chasles se comprometió a adquirir las cartas que todavía seguían en poder de los Boisjourdain y a hacer públicos sus descubrimientos cuanto antes en la Académie des Sciences, pero el hombre le sugirió prudencia. Si Chasles revelaba su fuente demasiado pronto, otros coleccionistas podían interesarse por las cartas e ir a los Boisjourdain con una oferta más generosa. Mientras fueran ellos dos las únicas personas que conocían su verdadero valor, podrían irlas obteniendo poco a poco, en pequeños lotes y a un precio ridículo, incluyendo la pequeña comisión que él cargaría como intermediario.

»Siguiendo este astuto consejo, Chasles se conformó con presentar a la Académie tan solo la carta de Pascal, sin revelar cómo había caído en sus manos. Henchido de patriotismo, pero también de un prudente estado de ánimo, anunció el hallazgo a sus colegas. La respuesta de estos fue tan entusiasta como la suya. Al fin y al cabo, ¿qué francés no iba a sentirse orgulloso al descubrir que habían sido ellos, y no los ingleses, los descubridores de la gravedad?

»A pesar de la emoción, un miembro de la Académie advirtió a Chasles de una pequeña incoherencia en la carta de Pascal. Por lo visto, en ella se citaban fórmulas y métodos de medida que Pascal no había tenido modo de conocer. ¿Cómo era posible esto? Chasles trasladó a su contacto las dudas de su colega, y en el siguiente lote de cartas, encontraron la respuesta. Una nueva carta de Pascal refutaba de manera concluyente los supuestos anacronismos de la primera carta. Por lo visto, aquellos métodos de medida que todo el mundo creía posteriores a Pascal también los había ideado él. Sin embargo, esta nueva carta, lejos de atenuar las sospechas que había despertado la primera, las agravó. Poco a poco el entusiasmo de los colegas de Chasles fue decreciendo. Cada vez que localizaban una incoherencia en una de sus cartas, Chasles aparecía con una nueva que corregía la anterior, como si el mismísimo Pascal se estuviera dirigiendo personalmente a los académicos para dar respuesta a las dudas que les surgían. No pasaron muchos meses hasta que, en una sesión, alguien se atrevió a levantarse de su asiento y pronunciar la palabra “fraude”. Nadie ponía en duda la buena fe de Chasles, pero se insistió con firmeza en que revelase la fuente que le estaba proporcionando las cartas.

»Al principio, Chasles se resistió a hacerlo; pero al ver que, si quería conservar su credibilidad, no le quedaba más remedio que confesar la identidad de su contacto, accedió al ultimátum bajo la condición de que el secreto quedara dentro de las paredes de la Académie. Aquellos tesoros no debían salir de Francia y era necesario que el rumor no llegara a oídos de ningún comprador extranjero. No sólo tenía en su poder aquellas cartas de Pascal, su contacto le había proporcionado otras incluso más valiosas. Misivas de Alejandro Magno a Aristóteles, de Arquímedes a Nerón, cartas de Juana de Arco, un fragmento de las memorias de Vercingetórix, y ¡hasta una carta de amor de Pitágoras a Safo!

—¿Juana de Arco? —dije en voz baja, sin esperar respuesta.

—Cuesta creerlo, ¿verdad? —continuó Bulwer-Lytton—. A los colegas de Chasles también les costó. Debieron pensar que o bien Chasles era el hombre más estúpido del mundo, o bien había hecho el descubrimiento filológico más importante de la historia. Le exigieron que sometiera la totalidad de sus cartas al examen de un comité de expertos de la Académie. Cuando se las mostró, el comité sólo tuvo que ponerles el ojo encima para saber que eran falsas.

—¿Por qué? —preguntó uno de mis amigos.

—¡Porque todas y cada una de ellas estaban escritas en francés antiguo! ¡Incluyendo la de Pitágoras!

Al descubrir esto, mis invitados no pudieron contener la risa, como supongo que tampoco pudieron los colegas de Chasles. Por lo que a mí respecta, la inocencia del pobre Chasles no me pareció en modo alguno graciosa. Mientras mis amigos celebraban la anécdota, Bulwer-Lytton se me quedó mirando y entonces supe que su mención de Juana de Arco no había sido casual, pues en cierta ocasión le había enseñado aquella carta escrita por ella que yo poseía, orgulloso de los mil francos bien gastados que me había costado adquirirla. Bulwer-Lytton no se sumó a las risas porque estaba esperando que yo dijera algo, aunque sabía perfectamente cuáles eran las palabras que, llenas de ansiedad, iban a salir de mi boca:

—¿Cuál era el nombre del contacto de Chasles? ¿Cómo se llamaba, Robert?

Bulwer-Lytton contestó con una sonrisa. No había burla en ella, sólo comprensión.

—Denis Vrain-Lucas.

Asentí aprentando los labios, como quien asiente al concretarse un golpe de mala suerte absolutamente previsible.

—Me parece una historia de lo más inverosímil —protestó uno de mis amigos cuando cesaron por fin las risas—. Se supone que ese Chasles era un bibliófilo experto, ¿nos quieres hacer creer que hay alguien tan estúpido en el mundo como para caer en un engaño tan burdo?

—La ilusión ciega con frecuencia a las mentes más brillantes, hasta el punto de hacerles cometer actos que, los que carecen de la misma ilusión, juzgan estúpidos —respondió Bulwer-Lytton sin dejar de mirarme: sus palabras iban dirigidas hacia mí y no hacia el invitado que le había hecho la pregunta—. Después de todo, ¿quién no se ha enamorado alguna vez?

—Pero, al principio has dicho que ibas a contarnos algo que probaba la falta de honor de Libri —dijo otro de mis invitados—. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con él?

—Un poco de paciencia. Todavía no he terminado de contarla —prosiguió Bulwer-Lytton—. Como ya he dicho antes, Michel Chasles era el sustituto del conde Libri al mando de la inspección general de bibliotecas, así que podéis imaginaros que cayó en un gran ridículo al descubrirse todo este asunto. Evidentemente, no existía ninguna familia Boisjourdain. Las cartas habían sido falsificadas (y muy bien, ciertamente) por el contacto de Chasles. Por suerte, al ser detenido, exculpó a Chasles. Había querido enriquecerse aprovechándose de su ingenuidad, pues Chasles en ningún momento llegó a dudar que no fueran auténticas. Chasles había actuado de buena fe al remitir las cartas a la Académie, lo cual no le evitó convertirse en el hazmerreír de la Sorbona. En mi opinión, sus colegas fueron tan injustos con él como acabas tú de serlo hace un rato, Hugh, al tomarlo por un estúpido. No comprendieron que fue la pasión, y no la ignorancia, lo que le hizo olvidarse de su buen juicio. Se sintieron inteligentes. Superiores a él.

«El engaño de Vrain-Lucas se descubrió mientras estabas en Cannes», dijo Bulwer-Lytton dirigiéndose una vez más a mí, «y se le procesó con mucha velocidad y discreción, pues la Académie quiso que el asunto no trascendiera a la opinión pública hasta que no se contara con una decisión en firme del tribunal, cosa que acaba de ocurrir hace unas semanas. Vrain-Lucas ha sido sentenciado a dos años de cárcel, y aquí es donde llegamos a la parte más interesante de esta historia. Al conocer la sentencia, Vrain-Lucas escribió una carta en privado a su víctima haciéndole una última confesión. En primer lugar, le pedía perdón y le aseguraba que el dinero no había sido el único móvil de su engaño. En realidad se trataba de una broma, o mejor dicho, de una venganza que un amigo le había encargado llevar a cabo en su testamento poco antes de morir. Aconsejaba a Chasles que no se lo tomara de una manera personal, pues aunque se había llevado la peor parte, él no era el objeto de la vengaza, sino toda Francia, el país que había humillado a su amigo. Ya habréis adivinado que aquel amigo no era otro que el conde Libri.»

—Valiente rufián —dijo uno de mis amigos.

—Pero un rufián de lo más ingenioso —dijo otro.

—Pagó a sus antiguos colegas con su propia medicina. Confundir el patriotismo con la verdad siempre ha sido la mayor debilidad de los franceses —comentó Bulwer-Lytton, mientras mis invitados tomaban posiciones a favor y en contra del conde Libri.

—Si aún había dudas de su culpabilidad, ahora...

—Será culpable, pero su venganza fue una auténtica obra de arte.

—¿Arte? —exclamé con enfado—. ¿Qué clase de arte es aprovecharse de la buena voluntad del prójimo?

—¿Qué clase de arte no lo es? —contestó Bulwer-Lytton—. Un artista es un maestro del engaño y todos estamos dispuestos a dejarnos engañar por una buena historia, con tal de que sea lo suficientemente hermosa. La que Vrain-Lucas le vendió a Chasles, lo era. En cierto modo, le envidio.

—¿Pero qué hay de la verdad? —dije.

Bulwer-Lytton se inclinó para coger el ejemplar de Lovelock the Dane que descansaba sobre la mesa de té.

—¿Me lo preguntas tú, que has editado un libro tan hermoso como éste? Qué importa la verdad cuando tenemos la belleza.

Y luego, me guiñó un ojo.

4.

Cuando media hora después, Robert Bulwer-Lytton anunció su intención de retirarse a casa, le acompañé a la puerta para despedirme de él a solas. Estreché su mano agradeciendo en silencio la discreción con que me había abierto los ojos, las palabras de consuelo que indirectamente me había dedicado y el hecho de que no hubiera mencionado la carta de Vrain-Lucas que obraba en mi poder para no hacer partícipe de mi credulidad al resto de invitados. Al salir por la puerta, estuve a punto de preguntarle el significado de aquel guiño que me había dedicado, pero seguí callado y dejé que se marchara. Ya tenía demasiadas respuestas y no era necesaria una más.

De vuelta al salón, encontré a mis invitados celebrando aún la ingenuidad de Michel Chasles con chistes y risas. Mientras seguían bebiéndose mi chartreuse, me mantuve al margen de la conversación paladeando en secreto mi vergüenza recién condecorada por la Reina y la ridícula manera en que Vrain-Lucas me había estafado. Intenté lo mejor que pude que no se notara mi incomodidad y, pasado un rato, les dije que me sentía indispuesto (el alcohol, la excitación de los últimos días). Cuando se fueron, saqué del escritorio la carta que tiempo atrás me había vendido Vrain-Lucas y me senté a examinarla en la soledad de mi despacho.

En la carta, Juana de Arco describía con una caligrafía perfecta sus impresiones al entrar en la ciudad de Orléans después de romper el asedio. Al adquirirla me había conquistado la pureza de sus sentimientos, la sencillez con que la Doncella de Orléans se había conmovido al ver que los habitantes de la ciudad se habían vestido de gala para recibirla y la inocente alegría que le había embargado al escuchar los madrigales que cantaban en su honor. Sin embargo, sus palabras se me antojaban muy diferentes a las que leí por vez primera. Su ingenuo optimismo se había transformado en ingeniosa malicia. Claro está que eran las mismas palabras de antes, pero ahora no podía leer en ellas los pensamientos de una niña inocente, sino los de un adulto decepcionado por las amarguras de la vida.

Denis Vrain-Lucas... ¡Cuántas vocaciones, cuántos destinos decididos por un simple apellido! El suyo se pronunciaba prácticamente igual que “vrail”. Retorcido.

Una vez más, releí la carta, y en esta ocasión me di cuenta de que algo había cambiado en mi manera de verla. No sentía ya la angustia que me asaltaba cada vez que se me ocurría hojear Lovelock the Dane. Aunque carecía de la pátina de autencidad que ambos textos habían poseído para mí antes de conocer a Prosper Mérimée, por un instante se me figuró que en ella continuaba brillando una cierta luz, aunque de una naturaleza muy distinta. De repente sentí un intenso deseo de ver las otras cartas, hermanas de la mía, que Vrain-Lucas le había vendido a Chasles.

Decidido a cumplir mi propósito, escribí una carta a Chasles solicitándole una entrevista, pero sin especificar claramente mis intenciones. Nadie mejor que yo podía comprender cómo se sentía y no quise recordarle su ignominia aludiendo explícitamente al asunto de Vrain-Lucas. No recibí respuesta suya, así que resolví hacerle una visita en París. Al cabo de un mes me presenté en su casa y aunque al abrir la puerta me recibió con recelo, me hizo entrar rápidamente a su despacho en cuanto le enseñé la carta de Juana de Arco. Acompañado de un vaso de whisky le conté mi historia, aunque en esta ocasión, no omití nada. Le hablé de mi encuentro con Madden, de mi sospechosa publicación de Lovelock the Dane, y de cómo, siguiendo las peripecias de aquel conde Libri, mi camino se había cruzado casualmente con el de Vrain-Lucas, cuyo nombre pronunciado en voz alta, había hecho creer a Mérimée que yo sabía toda la verdad sobre el asunto. En resumen, le conté todo lo que no le había contado a nadie, temeroso de mi reputación. Y se lo conté por una simple razón: él era el único que se encontraba en una situación similar a la mía.

Sentí un enorme alivio al hacerlo.

Después de escuchar mi historia con atención, Chasles me reveló algo que tampoco le había contado a nadie. Vrain-Lucas había esperado a la muerte de Mérimée para confesarle la implicación de Libri en aquella jugarreta, pero esa no era la única confesión que hacía en la carta que le había enviado desde la cárcel. Di un sorbo a mi vaso de whisky y me dispuse a escuchar lo que Chasles tenía que decir.

Vrain-Lucas afirmaba en su carta que no era autodidacta en el arte de la falsificación. Alguien le había enseñado. Durante el tiempo que dijo haber estado viajando por Europa, en realidad había estado viviendo con los Libri en Londres. Tres años antes de que los Libri huyeran de Francia, el conde había adquirido un terreno cerca de Châteaudun y conoció a Vrain-Lucas en el despacho del abogado que se había ocupado de los trámites. Le asombró la rapidez de Vrain-Lucas a la hora de copiar la escritura del terreno, y cuando le preguntó por qué se había molestado en imitar la complicada caligrafía gótica del original, el joven copista le contestó que lo hacía siempre de ese modo para entretenerse. Unos meses más tarde, el conde le escribió pidiéndole que fuese a visitarle a París. Le habló de la grata impresión que le había causado su trabajo y de su temor por que estuviera malgastando su talento en aquel mísero gabinete legal de provincias. En París podría encontrar, sin duda, un mejor destino para sus habilidades. Quería que su esposa, madame Libri, tuviera la oportunidad de evaluarlas tal y como él lo había hecho en Châteaudun. Y si el veredicto de ella resultaba tan favorable como el suyo, estaba seguro de poder hacerle una oferta muy apetitosa. Dicho y hecho, el joven copista tomó el primer carruaje hacia París y se presentó en casa de los Libri, donde fue recibido muy amablemente por la pareja. Le invitaron a entrar en la biblioteca. “¿Tendrá lugar aquí la entrevista?”, preguntó el joven. “¿La entrevista?”, dijo el conde riéndose, “claro que sí, madame Libri le dirá lo que tiene que hacer”. El conde salió de la biblioteca dejando a solas a su esposa con el joven. Mientras tanto, madame Libri dispuso sobre el escritorio una hoja de pergamino, un bote de tinta, una pluma y papel secante. Después, extrajo un volumen en cuarto de la estantería y lo abrió por una página al azar. “Este es el Hypnerotomachia Poliphilli, impreso por Aldo Manuzio, y tiene fama de ser el libro más hermoso del mundo”, dijo madame Libri, “¿se ve usted capaz de copiar tipos de imprenta?”. Sin decir palabra, el joven empezó a copiar sobre el pergamino la página por la que estaba abierto el libro. Cuando acabó, madame Libri mostró a su marido el resultado de la copia, y le comunicó su dictamen. El instinto del conde Libri no se había equivocado al identificar el talento de Vrain-Lucas. “Prácticamente no hay ningún rastro de irregularidad en el trazo de sus letras”, dijo madame Libri, “si es capaz de hacer pasar su letra manuscrita por tipos de imprenta, no hay caligrafía que se le pueda resistir. Será mi aprendiz. En cuanto le enseñe lo que sé y logre la perfección, se convertirá en el mejor falsificador de todos los tiempos”.

—Melanie Double—dije, alargando su apellido sin darme cuenta.

—Ahora ya sabe qué era lo que Mérimée trataba de ocultar. Su defensa de Libri no era más que una cortina de humo para que el caso se mantuviese encaminado en la dirección equivocada. El conde Libri y Prosper Mérimée se ofrecieron voluntariamente como chivos expiatorios para proteger a madame Libri. Sólo ellos y Vrain-Lucas sabían la verdad. Probablemente Mérimée tenía miedo de que, al ser detenido Vrain-Lucas, madame Libri acabase también implicada.

—Pobre Mérimée, nunca tuvo mucha suerte con las mujeres.

Chasles se encogió de hombros.

—Entonces —dije—, ¿todos los manuscritos que vendió el conde Libri eran en realidad...?

—¿Falsificaciones en lugar de robos? Quién sabe...

—¿Por qué no le ha contado usted a nadie lo que ha descubierto sobre madame Libri?

—Mérimée no se lo contó a nadie por amor. Yo, en cambio, porque siento por ella... admiración.

—¿Admiración? ¿Por algo que es falso?

Chasles suspiró y luego dijo:

—Y usted, ¿por qué no se ha deshecho de la carta que le vendió Vrain-Lucas?

—No lo sé. Hay algo en ella que aún me atrae —respondí—. ¿Y las suyas? ¿Las conserva todavía?

—Por supuesto.

Chasles extrajo varios legajos de cartas de un cajón, los desató y fue colocando los documentos encima de su escritorio. Allí estaban todas. Las de Pascal a Galileo, las de Américo Vespucio a Rabelais, las de Nostradamus a Rabelais, y así decenas y decenas de emparejamientos igualmente fascinantes.

Carta de Carlomagno a Alcuin. Biblioteca Nacional, París.

—¿Quiere que le muestre mi favorita? —dijo Chasles al percatarse del interés con que recibí sus tesoros.

—¿Su favorita?

—Sí —contestó con una sonrisa de resignación—. Mire, ésta es.

En un exquisito francés del siglo XII, la carta decía así:

“Querido Aristóteles. No estoy satisfecho con que hayas hecho público el contenido de tus libros, los cuales deberías haber guardado bajo un velo de misterio, ya que lo contrario es profanar su valor... En cuanto a tu petición de que parta de viaje al país de los Galos a fin de aprender la ciencia de los druídas, no solamente accedo, sino que me ofrezco voluntariamente a hacerlo por el bien de mi pueblo, puesto que no ignoráis la estima que tengo hacia esa nación a la que considero portadora de la luz del mundo. Te saluda, Alejandro, a XX de las calendas de mayo, en el año de la CV Olimpiada”.

—Todavía la releo de cuando en cuando —dijo a continuación Chasles—. Basta con que ponga los ojos en ella para que vuelva a mí la sensación que tuve la primera vez que la leí. La sensación de haber sido transportado al siglo IV antes de Cristo y de encontrarme al lado de aquel viejo sabio, leyendo las palabras de su alumno más aventajado, siendo testigo con mis propios ojos de la historia de la humanidad. Ésa es una sensación que nadie me podrá arrebatar.

—¿Ni siquiera el saber la verdad?

Chasles contestó con una nueva sonrisa.

—Ni siquiera eso.

Mi conversación con Chasles produjo un fruto inesperado. Me di cuenta de que había viajado a París por causa de esa misma sensación que había descrito. También a mí la carta de Juana de Arco me seguía trayendo de vuelta el dulce recuerdo de la primera vez que puse mis ojos sobre ella. La sensación de haber entrado en contacto a través del papel con una mente privilegiada que desplegaba ante mí aspectos de la vida que hasta ese momento me habían sido totalmente desconocidos.

En los dias que siguieron, Chasles y yo nos hicimos amigos y poco a poco empezamos a concebir un nuevo proyecto editorial que, una vez llevado a cabo recibió el calificativo de excéntrico por parte de muchos. Reunimos las cartas de Vrain-Lucas, las suyas, la mía y otras muchas que a lo largo de un año fui comprando a otros de los incautos que había engañado el falsificador y que se contaban en número superior a lo que en un principio habíamos previsto. Finalmente vieron la luz en un volumen facsímil cuya intención, lejos de exponer nuestra vergüenza en público, fue la de dar forma cronológica a la historia de un mundo improbable en el que Alejandro Magno conquistaba las Galias, Juana de Arco era doncella de verdad y Pascal el padre de la física moderna. Un mundo que, pese a su irrealidad, se ajustaba más a nuestros deseos que aquel en el que vivíamos. Críticos literarios de media Europa se preguntaron qué valor había en algo cuya falsedad había quedado demostrada. Y aunque estaban en lo cierto al decir que nuestro volumen carecía del aura que poseen los objetos únicos, para Chasles y para mí brillaba en él una luz muy distinta. Por falsas que fueran, las palabras de Vrain-Lucas tenían la habilidad de pensar en blanco y negro con voces que llegaban de otros tiempos para relatar una historia que pudo ser y no fue, y en presencia de tales palabras pude por fin comprender cuál era la verdadera razón que movió al conde Libri y a su esposa a hacer lo que hicieron, la de saberse ventrílocuos de los muertos para ayudar con su impostura a los vivos a seguir teniendo algo en lo que creer.

Aquí termina el manuscrito, quién sabe si inconcluso o no, de Arthur Sackville-Marchmain, conde de Norfolk. Se desconoce si fue escrito a modo de diario privado, o con vistas a una futura publicación, y aunque la fecha en que fue redactado es incierta, la dedicatoria a A.J.A. Symonds, escritor nacido a principios del siglo XX, nos permite deducir que Sackville-Marchmain debió escribirlo hacia el final de su vida. Es posible incluso que fuera su muerte, ocurrida en 1930, la que forzó el punto final del texto.